China investiert immer weniger in Europa – das ist ein klares Zeichen für eine zunehmende Entkoppelung zwischen China und dem Westen.

China entkoppelt sich zunehmend von Europa

Diese Entkoppelung zwischen China und dem Westen manifestiert sich auf verschiedenen Ebenen, einschließlich der Handelsbilanzen und der ausländischen Direktinvestitionen (FDI). Während die FDI in China im Jahr 2023 auf nur 30,69 Milliarden Euro sanken – ein dramatischer Rückgang von 80% gegenüber dem Vorjahr – zeigt eine neue Studie der Rhodium Group in Zusammenarbeit mit dem Mercator-Institut für China-Studien, dass auch die chinesischen Investitionen in Europa einem ähnlichen Trend folgen. Diese Entwicklungen sind symptomatisch für eine zunehmende wirtschaftliche und politische Distanzierung zwischen China und den Volkswirtschaften Europas und der USA.

China: Jahrzehntelanger Tiefpunkt bei Investitionen in Europa

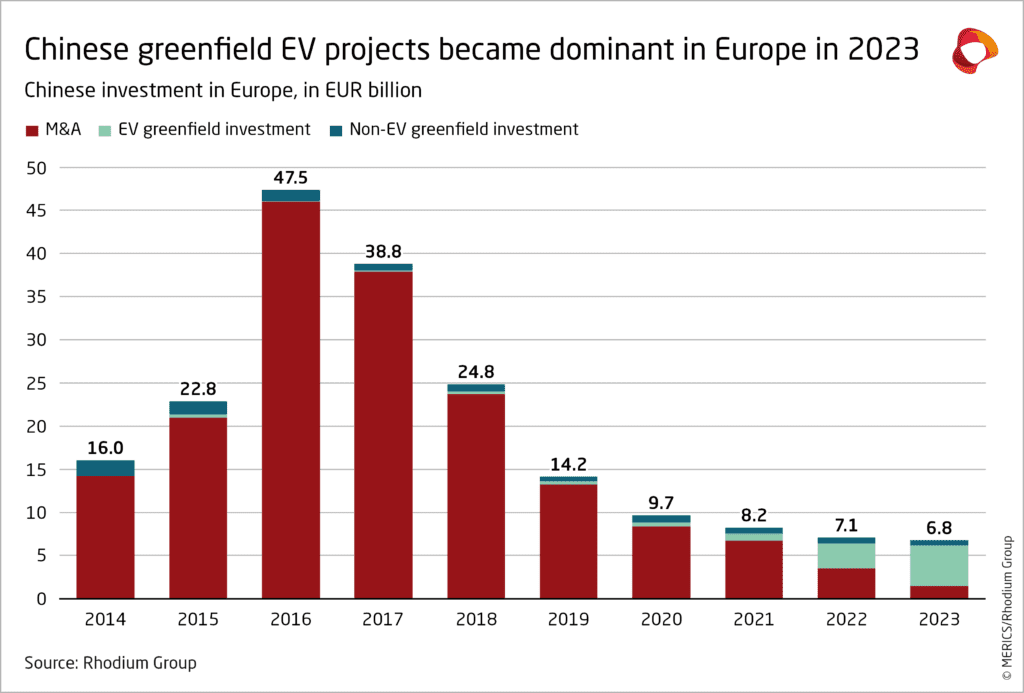

Die chinesischen Direktinvestitionen in Europa (EU plus Großbritannien), die einst während des Booms der 2010er Jahre florierten, haben einen drastischen Rückgang erfahren. Im Jahr 2023 erreichten sie mit nur 6,8 Milliarden Euro das niedrigste Niveau seit über einem Jahrzehnt. Dieser Abwärtstrend ist nicht nur auf die allgemeine wirtschaftliche Weltlage zurückzuführen – die von Handelskonflikten und geopolitischen Spannungen gezeichnet ist – sondern auch auf die direkten Folgen der Corona-Pandemie, die China zu strengeren Kapitalkontrollen und einer konservativeren Auslandsinvestitionspolitik veranlasst hat.

In Europa haben politische Widerstände, die sich in verstärktem Screening und Investitionsverboten äußern, zusätzliche Hürden für chinesische Investoren geschaffen und das Investitionsklima weiter erschwert. Diese Entwicklungen sind Teil eines größeren De-Coupling-Prozesses, der sich in den sinkenden FDI-Strömen in beide Richtungen manifestiert.

Abb. 1: Chinesische Investitionen in Europa, in Milliarden Euro

Mit freundicher Genehmigung von Rhodium Group/Merics

Die Neuausrichtung chinesischer Investitionen in Europa ist besonders im Bereich der Investitionen in neue Betriebsstätten (sogenannte Greendfield-Investitionen) sichtbar. Im Jahr 2023 stieg der Anteil dieser Investitionen auf 78 Prozent, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 51 Prozent im Jahr 2022. Dieser Anstieg verhinderte einen noch stärkeren Rückgang der Investitionen und zeigt die strategische Entscheidung chinesischer Unternehmen, neue Betriebsstätten zu errichten, anstatt bestehende europäische Unternehmen zu übernehmen. Zu den herausragenden Greenfield-Projekten im Jahr 2023 gehörten private Firmen wie CATL, AESC und Huayou Cobalt, die in Batteriefabriken in Ungarn, Deutschland und Frankreich investierten.

Die fünf größten chinesischen Investoren machten zwischen 2021 und 2023 konstant zwei Drittel aller chinesischen Investitionen in Europa aus, verglichen mit 45 Prozent im Jahr 2020. Private Unternehmen, die sich an Greenfield-Projekten oder bedeutenden Übernahmen beteiligten, waren die treibende Kraft hinter dieser hohen Konzentration.

Insbesondere die Projekte von CATL zur Errichtung von Batteriefabriken in Ungarn und Deutschland in den Jahren 2023 und 2022 sowie die Übernahme des Haushaltsgerätesegments von Philips durch Hillhouse Capital im Jahr 2021 waren hierfür ausschlaggebend.

Ungarn übertrifft „Big Three“ bei Investtitionen aus China

Ungarn hat sich als führendes Ziel für Inveestitionen aus China etabliert, insbesondere durch den Boom im EV-Sektor. Im Jahr 2023 flossen 44 Prozent aller chinesischen Investitionen in Europa nach Ungarn, was einem Anstieg von 69 Prozent im EV-Sektor entspricht, verglichen mit 41 Prozent im Jahr 2022. Die Investitionen in Ungarn stiegen von durchschnittlich 89 Millionen Euro jährlich zwischen 2012 und 2021 auf 1,51 Milliarden Euro im Jahr 2022 und erreichten im Jahr 2023 beeindruckende 2,99 Milliarden Euro. Dieser Anstieg ist auf Großinvestitionen in Batteriefabriken von CATL und Huayou Cobalt zurückzuführen.

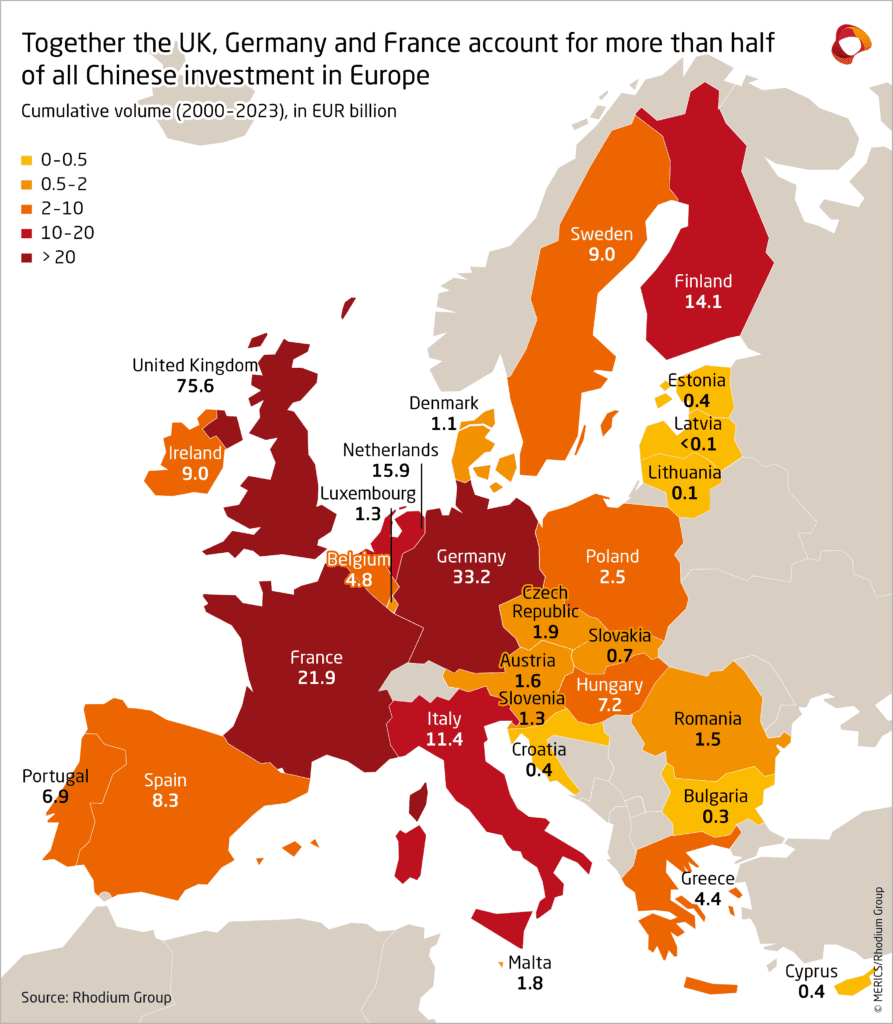

Abb. 2: Kummulatives Volumen chinesischer Investitionen in Europa 2000-2023, in Milliarden Euro

Mit freundicher Genehmigung von Rhodium Group/Merics

Damit hat sich Zentral- und Osteuropa als primäre Ziele für chinesische Investitionen herauskristallisiert, wobei Ungarn allein mehr chinesische Investitionen anzog als Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich zusammen. Polen, die Tschechische Republik und die Slowakei verzeichneten ebenfalls Investitionen, wobei die Slowakei 364 Millionen Euro erhielt, einschließlich bedeutender Projekte wie Volvos EV-Batteriefabrik und Gotion High-Techs Erwerb eines Anteils an Inobat.

Im Gegensatz dazu sank der Anteil der Investitionen, die in die „Big Three“ (Deutschland, Großbritannien und Frankreich) flossen, auf 35 Prozent im Jahr 2023, ein Rückgang von 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Trotz dieses Rückgangs machen diese Länder immer noch mehr als die Hälfte (55 Prozent) aller kumulativen chinesischen Investitionen in Europa seit 2000 aus. Andere Länder außerhalb Ungarns und der „Big Three“ erhielten hingegen nur einen geringen Anteil der chinesischen Investitionen, mit 15 bis 20 Prozent in den Jahren 2022 und 2023, verglichen mit einem Durchschnitt von 48 Prozent zwischen 2012 und 2021.

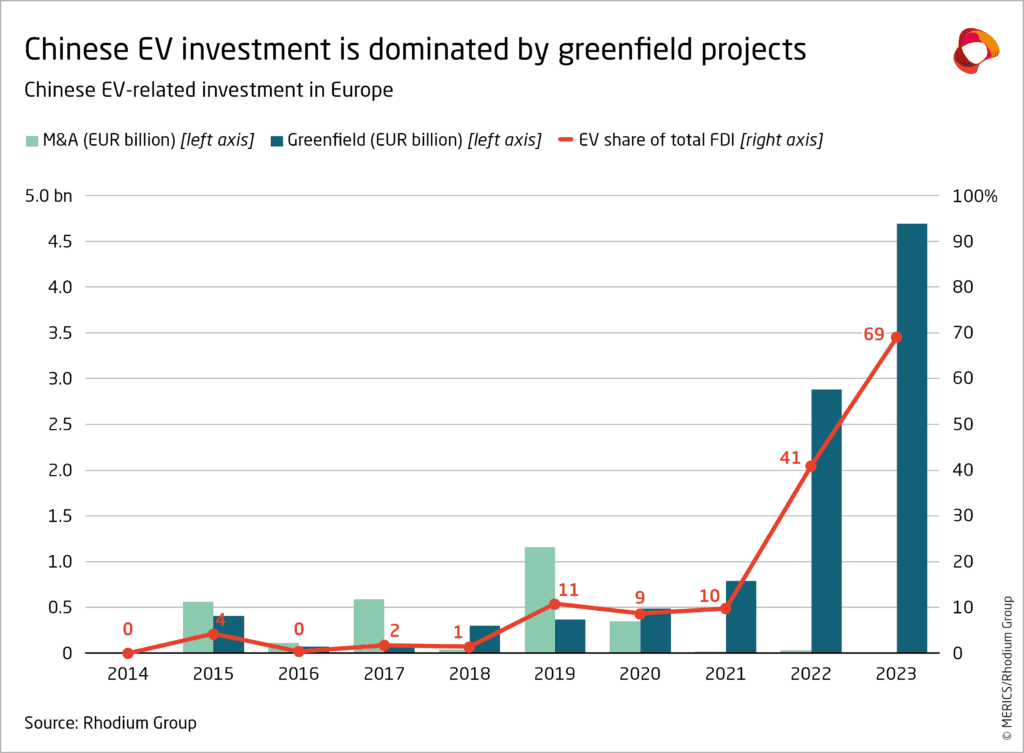

China und seine EV-Offensive treibt Investitionswelle in Europa

Die Konzentration auf Ungarn geht einher mit der Spezialisierung der chinesischen Investitionen auf den EV-Sektor, also Fahrzeuge mit alternativen Antrieben. Der Anstieg in dem EV-Sektor in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 ist auch durch die Diskussion über mögliche Strafzölle zu erklären. Chinesische Unternehmen investieren nicht nur massiv in die Produktion von Elektrofahrzeugen und Batterien in Europa, sondern verfolgen auch eine größere strategische Vision, um eine führende Rolle in der globalen EV-Industrie zu spielen.

Abb. 3: Chinesische EV-Bezogene Investitionen in Europa, in Milliarden Euro

Mit freundicher Genehmigung von Rhodium Group/Merics

Die chinesischen Investitionen erstrecken sich zunehmend entlang der vor- und nachgelagerten Stufen der Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeuge. Chinesische Zulieferer von Batteriekomponenten wie Kathoden und Anoden haben zwei Greenfield-Projekte angekündigt, die jeweils über eine Milliarde Euro wert sind und voraussichtlich 2024 den Grundstein legen werden. Der Batteriezulieferer CATL hat bereits 2023 mit dem Betrieb seiner Lithium-Ionen-Separatorfabrik im Wert von 340 Millionen Euro in Ungarn begonnen. Zwei chinesische Firmen, Putailai und Shanshan, haben bedeutende Investitionen in Schweden und Finnland angekündigt, die sich auf die Produktion von Anodenmaterial konzentrieren und jeweils 1,5 Milliarden Euro und 1,3 Milliarden Euro wert sind.

Es gibt auch Anzeichen dafür, dass Europa bald mehr nachgelagerte Investitionen in die Produktion von Elektrofahrzeugen sehen könnte. In der Slowakei baut Volvo, das mehrheitlich im Besitz des chinesischen Unternehmens Geely ist, bereits eine EV-Fabrik mit geschätzten Baukosten von 1,2 Milliarden Euro. Im Dezember 2023 kündigte BYD, Chinas führender EV-Hersteller, Pläne an, bis 2026 EVs in Ungarn zu produzieren. Der Wert von BYDs Investition wurde noch nicht bekannt gegeben, aber der Bau begann Anfang 2024. Im April 2024 kündigten Chery und Spaniens Ebro EV Motors Pläne an, 400 Millionen Euro zu investieren, um gemeinsam Autos in Barcelona zu produzieren. Die laufende Untersuchung der EU zu chinesischen EV-Importen könnte weitere Investitionen von chinesischen EV-Herstellern anregen, um potenzielle Zölle auf Importe zu vermeiden.

EU verschärft Prüfung chinesischer Investitionen

Die zunehmende Konzentration chinesischer Investitionen in bestimmten europäischen Regionen und Sektoren hat die Aufmerksamkeit der europäischen Regulierungsbehörden auf sich gezogen. In Reaktion darauf hat die Europäische Union ihre Bemühungen verstärkt, ausländische Investitionen zu überwachen und zu regulieren. Die EU schlägt aktualisierte Screening-Regulierungen vor, die darauf abzielen, die geografische und sektorale Reichweite der Prüfungen in Europa zu erweitern. Es wird an einer größeren Konsistenz und einem erweiterten Geltungsbereich für Screening-Regulierungen gearbeitet.

Diese verstärkten Regulierungsmaßnahmen zielen darauf ab, kritische Infrastrukturen und Schlüsseltechnologien zu schützen, was zu einer erhöhten Prüfung chinesischer Investitionen geführt hat und in einigen Fällen zu direkten Verboten. Chinesische Unternehmen, die in strategische Sektoren in Europa investieren möchten, können mit verstärkter regulatorischer Prüfung rechnen. Die europäischen Regierungen sind bestrebt, ihre Wirtschaftsinteressen zu schützen und eine Abhängigkeit von ausländischen Technologien und Investitionen zu vermeiden, was die Notwendigkeit für chinesische Investoren unterstreicht, sich an die neuen Rahmenbedingungen anzupassen.

Entkoppelung von Europa: Ungarn und EV-Sektor als Ausnahmen

Die Dynamik der ausländischen Direktinvestitionen (FDI) zeichnet ein klares Bild des De-Couplings zwischen China und Europa, jedoch mit markanten Ausnahmen, die neue wirtschaftliche und politische Muster enthüllen. Ungarn, mit seinem eher autokratischen Führungsstil, der sich von den China-kritischen Tendenzen im westlichen Europa abhebt, hat sich als geografisches Zentrum für chinesische Investitionen etabliert. Diese Entwicklung lässt eine gewisse Sympathie für Chinas autoritäres Regierungssystem erkennen und stellt eine geopolitische Ausnahme in der ansonsten distanzierenden Haltung Europas dar.

Parallel dazu konzentrieren sich chinesische Investitionen verstärkt auf den EV-Sektor, ein Bereich, in dem China das Potenzial sieht, Europa zukünftig zu überflügeln. Diese strategische Fokussierung könnte langfristig die Wettbewerbslandschaft verändern und zeigt, dass das De-Coupling nicht nur eine Trennung, sondern auch eine Neuausrichtung der Kräfteverhältnisse mit sich bringt.

Kommentare lesen und schreiben, hier klicken

„autokratischer Führungsstil“ und „Symphatie für autoritäres Regierungssystem“

Das ist ZDF-Niveau.

Wir leben seit vielen Jahren in Ungarn und ich behaupte: Das ist hier sicher kein Paradies der Mitbestimmung! Aber in Sachen Demokratie kann Deutschland 2024 Einiges von den Ungarn lernen!

@Victor H.

Wollen Sie bestreiten, dass Chinas kommunistisches Regime ein ein autoritäres Regierungssystem verkörpert und Ungarns Regierung durch einen eher autokratischen Führungsstil geprägt ist?

Außerordentlich amüsant finde ich Ihre Bemerkung: Ungarn ist„sicher kein Paradies der Mitbestimmung! Aber in Sachen Demokratie kann Deutschland 2024 Einiges von den Ungarn lernen!“

Nach meinem Verständnis definiert sich Demokratie u.a. durch Mitbestimmung, Presse- und Medienfreiheit und ein unabhängiges Justizsystem.

In Deutschland gibt es zumindest etwas wie das ZDF, neben vielen anderen Medien. Und jeder kann frei entscheiden, was er sieht oder liest.

Somit wäre es sehr interessant, was Deutschland von Ungarn so alles lernen kann in Sachen Demokratie.

@Anna L.

Will ich hinsichtlich China nicht bestreiten. Will ich hinsichtlich Ungarn bestreiten. Genau so hatte ich meinen Kommentar auch formuliert.

Hinsichtlich des Übrigen: Womöglich ist ihr Kommentar tatsächlich als Einladung zum Austausch von Argumenten gedacht. Aber dafür bin ich nicht geeignet. Vielleicht möchten Sie Ungarn bereisen und die hiesige Kultur und Demokratie kennen lernen?

Ich jedenfalls bin es müde, mit moralbesoffenen Deutschen zu argumentieren, die in ihrer Smartphone-Welt versackt sind…

@Victor H.

Nun, Ungarn hat unter Orbán u.a. ein neues Grundgesetz verabschiedet. In ihm wurden die Rechte des Verfassungsgerichts eingeschränkt, und Minderheiten wurden darin als nicht zur ungarischen Nation zugehörig definiert. Die Regierung Orbán hat die Unabhängigkeit der Justiz eingeschränkt. Mit dem „Souveränitätsverteidigungsgesetz“ wurden massiv die Presse- und Meinungsfreiheit und die Arbeit von NGOs eingeschränkt. Mittlerweile liegt Ungarn auf Platz 72 im Ranking der Pressefreiheit.

Die OSZE sah die Wahlen in Ungarn 2018 kritisch. Der Bericht hebt mehrere Probleme hervor, darunter die Vermischung von Staats- und Regierungsressourcen, die Einschränkung der Medien- und Versammlungsfreiheit und die mangelnde Transparenz bei der Wahlkampffinanzierung. Diese Faktoren behinderten den Wettbewerb und erschwerten es den Wählern, eine fundierte Entscheidung zu treffen. Bürgerbeobachtungen waren nicht erlaubt, was die öffentliche Überprüfung weiter einschränkte.

Was die Nähe zu Xi Jinping und Russland (also zu explizit autoritären Führungsstilen) angeht, lesen Sie doch einmal diesen exzellenten Artikel aus dem letzten Jahr: https://www.nzz.ch/pro-global/antiliberalismus-als-programm-viktor-orban-setzt-auf-russland-china-und-trump-ld.1762258 und diesen schon etwas älteren, aber ebenso guten Artikel: : https://www.nzz.ch/international/ungarns-freundschaft-mit-china-kredite-vetos-und-ein-uni-campus-ld.1625769. Die Nähe zu China geht sogar so weit, dass in Ungarn chinesische Polizisten patrouillieren. Dies drückt für mich schon eine sehr fragwürdige Nähe zu China aus.

@Victor H.

Dass Sie nach eigenem Bekunden nicht zum Austausch von Argumenten geeignet sind, liegt sicher am jahrelangen Aufenthalt in Ungarn.

Ein repressives Mediengesetz mit fortdauernder Zensur sowie jahrzehntelange Einschränkung von Medienpluralismus und Meinungsfreiheit wirken wie eine schleichende Gehirnwäsche und zeigen früher oder später bei fast Jedem Wirkung.

So kann man schnell in einer eingeschränkten Welt voller Vorurteile und Pauschalisierungen versanden:

Intensiv verdichtet durch ständige Medien“kontrolle“ der nicht paritätisch geführten Regulierungs- und Überwachungsbehörde NMHH.

Unablässig berieselt mit systemischer politischer Voreingenommenheit der zentralisierten Superredaktion inkl. einziger Nachrichtenagentur MTVA (ehemals der ÖRR in Ungarn).

https://osteuropa.lpb-bw.de/ungarn-presse-meinungsfreiheit

Konzentriert und gebündelt, 500 regierungsfreundliche Medien schlüpften zur zentralen Koordinierung unter das Dach einer Stiftung.

https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-01/ungarn-medien-viktor-orban-stiftung

https://www.reporter-ohne-grenzen.de/ungarn

Verständlich, dass Sie der Smartphone-Welt kritisch gegenüberstehen – sind Online-Portale doch die letzten kleinen Oasen in der „propagandabesoffenen“ Medienwüste Ungarns.

Wenn Sie nicht mit Deutschen diskutieren wollen, sollten Sie auch keine Kommentare in deutschen Foren veröffentlichen. Denn hier gibt es noch Medien- und Meinungsfreiheit – Grundrechte und Werte, die Sie durch die lange Absenz inzwischen doch ziemlich verstören dürften.

Bitte verwechseln Sie „moralbesoffenen“ nicht mit kritisch hinterfragend, vielfältig oder liberal.

Wohl wahr, Victor kann ich nur zustimmen. Obwohl nicht, nein, Victor böse. Wer will schon die Konsequenzen einer nicht regierungsgetreuen Äußerung tragen. Sonst träume ich noch von der Redefreiheit oder noch schlimmer, habe nach der EM unsere Flagge am Auto.

@Alex

Sie traeumen also von der Meinungsfreiheit, die die Regierung Urban einschraenkt?

Lustig.

Ja, die Zukunft liegt in Asien.

Auch Russland interessiert Europa nicht mehr besonders.

Zumal Europa/Nato gegen China und natürlich auch Russland aufgerüstet werden soll, damit die Amis zumindest Krieg gegen China führen können.

Und bei den Sanktionen die auch China treffen können, sollten sie ihr Geld auch lieber in Asien investieren..

Viele Grüße aus Andalusien

Helmut

@Helmut

was Sie wieder fuer ein Unsinn schreiben. Warum wird wohl in Europa wieder aufgeruestet? Vielleicht liegt es eher an ein Russland, dass einen Nachbarn schon angegriffen hat und anderen europaeischen Laendern droht? Sie schrieben ja kuerzlich selber, dass Russland genug Panzer haette, um die Front Richtung Polen zu verlaengern. Wer ist hier also der Kriegstreiber? Vielleicht der liebe Helmut selber?

Sanktionen gegen China werden nicht verhaengt, weil China in Asien Geld investiert, sondern wegen ihrer Aktivitaeten in den USA und China und ihrer Aktivitaeten im Suedchinesischen Meer bzw. vor Taiwan.

Ob es De-Coupling trifft, dazu habe ich keine abschließende Einschätzung. Alle Wege führen zusammen, habe ich gestern in einem Gespräch mit einem chinesischen Unternehmen erlebt. Danke für den Verweis auf die Investitionsstudie.

Hallo @JBK

ja, ob es ein echtes de-coupling habe ich oft genug erörtert, zuletzt hier: https://finanzmarktwelt.de/china-ferienlaune-ohne-konsumrausch-und-abkehr-vom-westen-312872/

Die Studie ist in der Tat recht aufschlussreich.

Daß z.B. BYD nun in Ungarn produziert und evtl bald auch in der Türkei ist eine völlig korrekte Ausweich-Reaktion auf die erhöhten EU-Einfuhrzoelle im Bereich E-Autos. Denn durch die erhöhten EU-Einfuhrzoelle auf E-Autos wird das Pferd von hinten aufgezäumt. Zuerst hätte man die westeuropäischen Hersteller von E-Autos dabei unterstützen müssen, daß hier die Mobilitätswende schneller vorangeht. Z.B. bei Neukauf eines E-Autos die Mehrwertsteuer halbieren und als Ausgleich bei Neukauf eines Verbrenners eine Sondersteuer erheben.