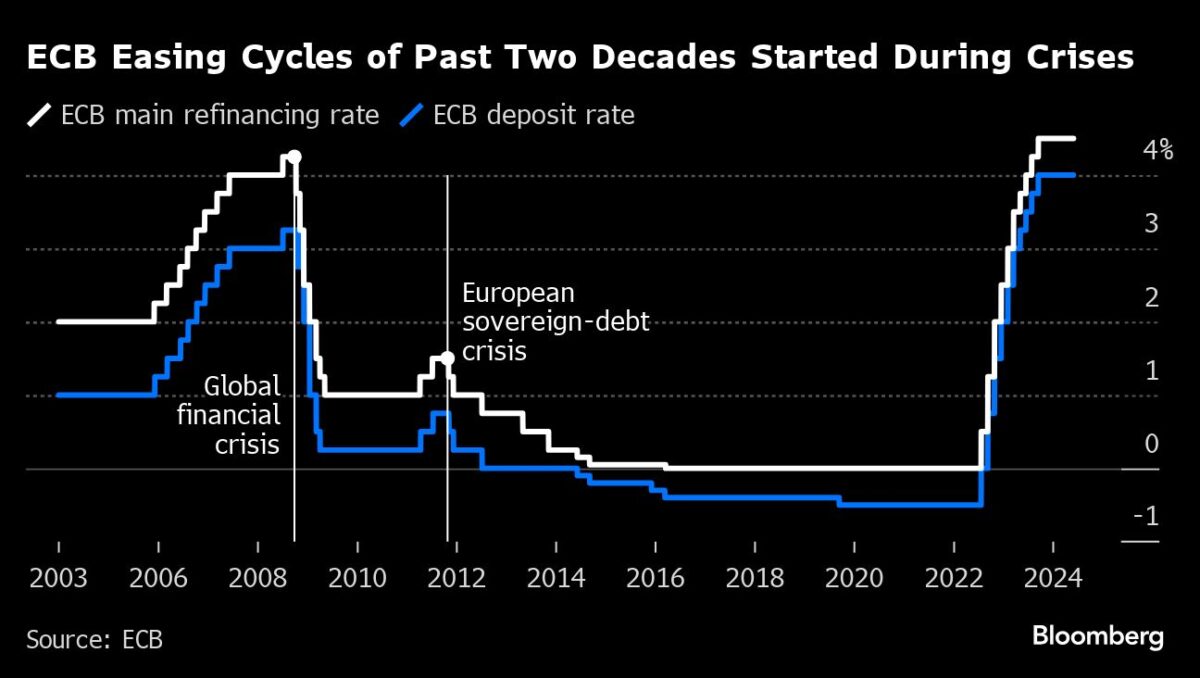

Am Donnerstag ist es soweit, die EZB wird aller Voraussicht nach die Zinsen um 0,25 Prozentpunkte senken (Leitzins aktuell 4,5 %). Zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten können die Entscheidungsträger einen geldpolitischen Lockerungszyklus einleiten, ohne dass sie durch eine finanzielle Notlage dazu gezwungen werden. Stattdessen signalisieren die Anleger Vertrauen in den Euroraum und halten die Renditen in Schach.

EZB senkt Zinsen – Europa muss sich neu aufstellen

Doch trotz der oberflächlichen Ruhe bekommt die Wirtschaft in der Eurozone allmählich die Folgen von Problemen zu spüren, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben. Die Eurozone, die zunehmend von der Dynamik der USA und dem Aufstieg Chinas in den Hintergrund gedrängt wird, leidet unter anämischem Wachstum, schwacher Produktivität, schlechter Demografie und aufgeblähten Staatsfinanzen in den wichtigsten Ländern.

Günstige Märkte und eine sich erholende Wirtschaft bieten Brüssel und den nationalen Hauptstädten eine seltene Atempause, um zu versuchen, diese Herausforderungen anzugehen. Wenn die Politiker, die am Sonntag Europawahlen haben, nicht bald wachstumsfördernde Reformen durchführen und die öffentlichen Finanzen sanieren, läuft die Region Gefahr, immer weiter in die Bedeutungslosigkeit abzurutschen. „Ohne einen großen Ruck wird die Europäische Union zu einer stark geschwächten Weltmacht werden, die den USA den Kampf mit China um die wirtschaftliche Vorherrschaft überlässt“, so Jamie Rush, Chefökonom für Europa bei Bloomberg Economics.

Das Gefühl eines Wendepunkts für den Euroraum ist im Moment greifbar. Die Zinssenkung der EZB kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die schlimmste Inflationswelle in der Geschichte der Währung weitgehend überwunden scheint und eine flache Rezession gerade mit einem unerwarteten Wachstumsschub beendet wurde.

Der Spread zwischen italienischen und deutschen Anleihen, ein wichtiger Risikomaßstab, verringerte sich Anfang 2024 auf ein Zweijahrestief. Die Renditen sind zwar etwas gestiegen, da die Anleger abschätzen, wie stark die EZB angesichts einer widerstandsfähigeren Wirtschaft als erwartet die Zinsen senken kann, aber es gibt keine Anzeichen für die Fragmentierungsängste, die den Markt vor der ersten Anhebung im Jahr 2022 verfolgten. Europa ist ein hoffnungsloser Fall„ – das ist alles, was man früher von Anlegern außerhalb der Region hörte“, so Roger Hallam, Global Head of Rates bei Vanguard Asset Management. „Das hört man jetzt nicht mehr.“

Unterstützt wird diese Ansicht durch ein kohärenteres politisches Umfeld auf regionaler Ebene, das das zuvor undenkbare Pandemie-Ära-Konjunkturprogramm der Europäischen Union – NextGenEU – umfasst, das sogar die Zusammenlegung von Schulden beinhaltet, sowie durch neue Krisenbekämpfungsinstrumente, die von der EZB vorgestellt wurden, um Anreize zu schaffen und die Anleihenmärkte in Schach zu halten.

Wie widerstandsfähig die Region ist, zeigte sich im vergangenen Jahr, als die Panik der Anleger Banken in den USA und der Schweiz zu Fall brachte. In der Eurozone, die in diesem Jahr das zehnjährige Bestehen eines einheitlichen Aufsichtssystems feiern wird, gab es keine derartigen Verluste. Und doch sehen die langfristigen Probleme der Region bedrohlicher aus als je zuvor.

Europa droht weiter zurückzufallen

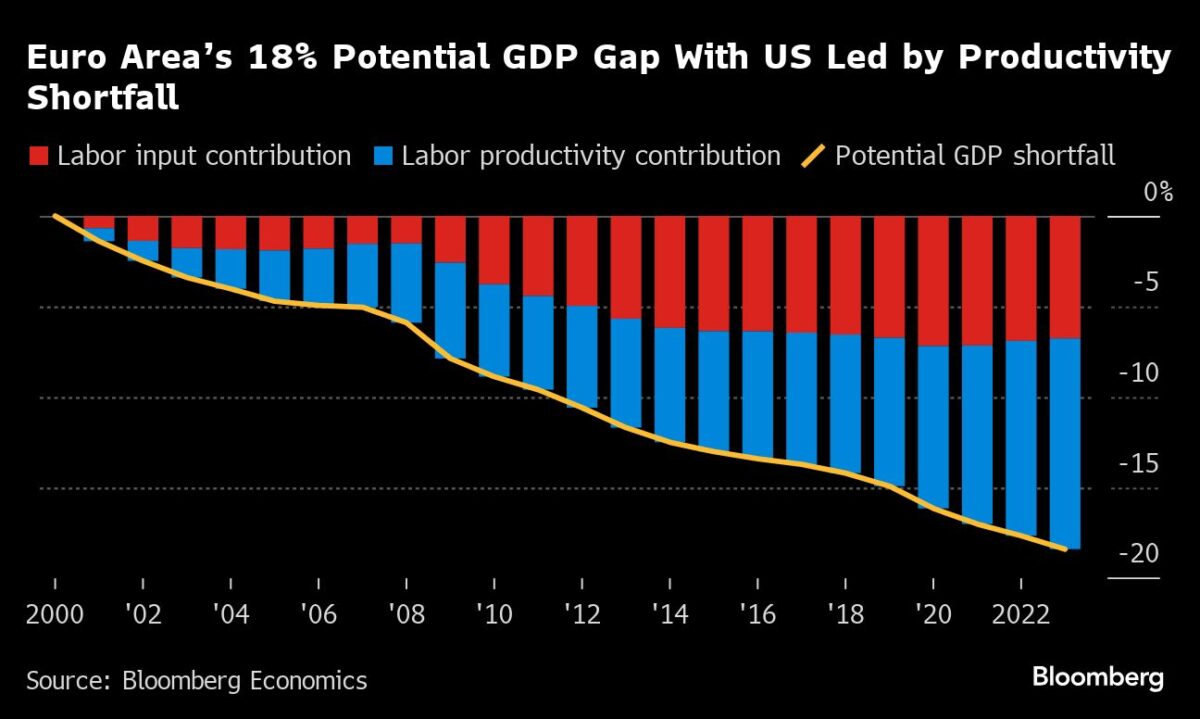

„Auch wenn es Europa jetzt besser geht, stehen tief greifende strukturelle Herausforderungen bevor – Überalterung, Klimawandel und globale Fragmentierung“, warnte Alfred Kammer, ein hoher Beamter des Internationalen Währungsfonds, im Mai. Ein solches Problem ist die schwache Produktivität – und damit das geringe Potenzialwachstum. Die EU als Ganzes hat in diesem Bereich seit Beginn des neuen Jahrhunderts durchweg schlechter abgeschnitten als die USA. Langsamere Verbesserungen des Lebensstandards und ein „Rückgang der globalen Wirtschaftskraft“ sind die Folge, so das Europäische Zentrum für Internationale Politische Ökonomie in einer Studie vom Mai.

Die Kluft zwischen der europäischen und der US-amerikanischen Wirtschaft seit dem Jahr 2000 erreichte im Jahr 2023 etwa 18 % des potenziellen BIP – das entspricht mehr als 3 Billionen Euro, so Bloomberg Economics, das davon ausgeht, dass das Defizit bis 2050 fast 40 % erreichen wird. „Es liegt an uns Europäern, mehr zu tun“, sagte der deutsche Finanzminister Christian Lindner letzten Monat vor Reportern in Italien bei einem Treffen mit Gleichgesinnten, bei dem es um das Gefälle zwischen den USA und Europa ging.

Ein weiteres großes Problem ist die Überalterung der Bevölkerung, die das niedrige Potenzialwachstum und die Sorge um die Tragfähigkeit der Schulden noch verstärkt, nicht zuletzt, weil die Renten in der gesamten Region größtenteils aus den laufenden Steuereinnahmen finanziert werden. „Die Geburtenrate ist viel schlechter als erwartet“, sagt Oliver Rakau, Wirtschaftswissenschaftler bei Oxford Economics. „Das ist in zwei, drei oder fünf Jahren kein Problem, aber längerfristig ist es ein großes Problem“.

Am dringlichsten ist die Verschlechterung der öffentlichen Finanzen in den Ländern, die bereits mit der Durchsetzung von Haushaltsbeschränkungen kämpfen. Laut Scope Ratings wird Italien in nur drei Jahren den größten Schuldenberg in Europa haben. Die Prognosen des IWF zeigen, dass die Verschuldung in Prozent des Bruttoinlandsprodukts dort sowie in Frankreich und Belgien schleichend ansteigt – mit Defiziten, die weit über der von der EU angestrebten Obergrenze von 3 % liegen.

Konzepte

Die Anleihemärkte zeigen, dass die Anleger zwar unbeirrt sind, doch die früheren Turbulenzen in der Eurozone zeigen, wie schnell die Stimmung umschlagen kann. „Die Risiken nehmen zu“, sagte Moritz Kraemer, Chefvolkswirt der LBBW und ehemaliger Senior-Ratinganalyst bei S&P Global Ratings. „Ich glaube, der Markt ist nicht besorgt genug“.

So sehr sich die Regierungen auch bemühen mögen, die Schuldendefizite durch Ausgabenkürzungen oder Steuererhöhungen unter Kontrolle zu bringen, die besten Aussichten, die öffentlichen Finanzen langfristig zu sanieren, haben sie durch ein besseres Wirtschaftswachstum. Das ist ein Bereich, in dem sich die Ideen auf EU-Ebene derzeit häufen.

Mitte April legte der ehemalige italienische Ministerpräsident Enrico Letta einen Bericht über die Zukunft des EU-Binnenmarktes vor. Unter anderem drängte er auf eine Konsolidierung der Telekommunikationsbetreiber und eine weitere Integration der Energiemärkte. Der ehemalige EZB-Präsident Mario Draghi wird in Kürze einen mit Spannung erwarteten Bericht über die Zukunft der europäischen Wettbewerbsfähigkeit veröffentlichen, in dem er versucht, die Fäulnis zu stoppen, indem er einen „radikalen Wandel“ fordert, der eine geringere Regulierungslast und in einigen Fällen massive Subventionen beinhalten könnte.

„Ohne strategisch konzipierte und koordinierte politische Maßnahmen ist es logisch, dass einige unserer Industrien Kapazitäten abbauen oder in Länder außerhalb der EU verlagern werden“, sagte er im April. Unterdessen verfolgt der französische Präsident Emmanuel Macron eine eigene Agenda, die eine stärkere Integration der Kapitalmärkte vorsieht, um den Erfolg der USA bei der Schaffung riesiger Finanzpools nachzuahmen.

„Meine Sorge gilt nicht nur Frankreich, sondern auch Europa im Vergleich zu den USA und China“, sagte er letzten Monat gegenüber Bloomberg. „Meine oberste Priorität ist eine europäische Politik, die besagt, dass wir viel innovativer sein müssen, dass wir einen viel effizienteren Kapitalmarkt schaffen müssen, dass wir viel mehr aus einem gemeinsamen Haushalt als Europäer und aus dem Privatsektor investieren müssen.“

Das Streben der EU nach Selbstverbesserung hat wohl mehr Schwung als üblich, auch wenn es dem Block noch nie an Ideen mangelte, die sich nur schwer verwirklichen lassen. „Ich bin zuversichtlich, dass sowohl der Letta-Bericht als auch der bevorstehende Draghi-Bericht und die EU-Wahlen als eine Art Katalysator wirken und den politischen Entscheidungsträgern die Möglichkeit geben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren“, sagte Paul Hollingsworth, Chefökonom für Europa bei BNP Paribas.

Konstantin Veit, Portfoliomanager bei Pimco, stellt jedoch fest, dass die Bilanz Europas nicht besonders gut ausfällt. „Solche Berichte enthalten viel Richtiges, aber wenn man sich an der Geschichte orientiert, wird wahrscheinlich wenig davon tatsächlich umgesetzt“, sagte er. Große Berichte und Initiativen waren früher ein normaler Weg, um die europäische Integration voranzutreiben, wie der Vorstoß in den 1980er Jahren zur Schaffung eines ihrer größten Erfolge, des Binnenmarktes, beweist.

Jüngere Innovationen, wie Draghis Schaffung eines Marktberuhigungsinstruments im Jahr 2012 und die Rettungsfondsmaßnahme während der Pandemie, wurden jedoch aus den Turbulenzen heraus geboren.„Ich würde gerne eine NextGeneration EU 2.0 oder sogar eine permanente EU in Kombination mit der Kapitalmarktunion sehen“, sagte Michala Marcussen, Chefvolkswirtin der Societe Generale. „Ich hoffe, dass wir keine weitere Krise durchmachen müssen, um weiterzukommen.“

FMW/Bloomberg

Kommentare lesen und schreiben, hier klicken

„Ich hoffe, dass wir keine weitere Krise durchmachen müssen, um weiterzukommen.“

Die Hoffnung stirbt zuletzt.

Die nächste Krise -Weltwirtschaftskrise- wird für viele Jahre nicht dazu führen das wir weiterkommen.

Vorwärts gehts nimmer, rückwärts geht’s immer in den kommenden Jahren.

Moin, moin,

„Europa muss sich neu aufstellen“ .. LOL, wenn es nicht so ernst wäre, dann könnte man darüber lachen.

Europa in seiner momentanen Verfassung ist reformunfähig. Europa fehlt die Einsicht in einen echten Reformbedarf. Warum? Weil Europa sich in einer Bequemlichkeit befindet (=Schonhaltung eines Kranken), solange noch Gelder zu verteilen sind und somit die Ruhe gegenüber Transferzahlungsempfänger, Rentner und Öffentlichem Dienst erhalten bleibt. Diese Thematik ist in den der Wirtschaft zugeordneten Kreisen bekannt. Allein die Regierungen der EU-Länder und die EU selbst wollen alles lassen wie es ist, von echten Reformen keine Spur. Frage, wann fängt jemand an, bspw. sein Übergewicht zu reduzieren? Genau, wenn der Arzt ihm sagt, dass er beim Status Quo nur noch ein paar Monate zu leben hat. Vorher sieht unser „Patient“ keinen Handlungsbedarf.

Fazit: Europa ist reformunfähig, da die Einsicht fehlt, ergo folgt die Stunde Null, wenn alles kaputt gemacht wurde. Viel Spaß uns allen.

Die Erkenntnis, dass grundlegendste Reformen nötig sind – Überschrift Staatsanteil auf 35% senken und erhebliche Ausweitung der Eigenverantwortung – dürfte den Politikern klar sein. Dann würden sie nicht mehr gewählt werden und da die allermeisten als Funktionäre vielmehr verdienen als in ihren früheren Jobs wird der Staat/Europa vor die Wand gefahren – siehe Deutschland unter grüner Führung. Es wird wie in Argentinien noch dauern, bis die allgemeine Stimmung nach einem Milei ruft und die jetzige politische Klasse und ihre propagandistischen Vorfeldorganisationen wie ÖRR, quasi-NGOs und Mainstream-Zeitungen der Vergessenheit anheim gibt. Eine sozialistische Diktatur ist bei weiterem Versagen der Justiz leider nicht mehr ausgeschlossen.

Ich Teile die hier geäußerte Meinung zur EU. Hinzu kommt noch, dass die nationalen Regierungen ganz andere Ziele haben als die Wirtschaft auf Kurs Wirtschaftswachstum zu bringen.

Ich frage mich eher, ob die Personalie überhaupt noch genug Intelligenz besitzt, um komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Über Jahrzehnte wurde immer nach dem Motto verfahren: 2nd class people, higher 3rd class people.

Anders ist diese Entwicklung von Genscher, Fischer, Schröder, Kohl oder noch früher, Schmidt, Erhard, Adenauer, Brandt… hin zu, „KannmichnichterinnernScholz“, Lindner oder Lang/Baerbock… nicht zu erklären.

Substanz? Fehlanzeige?

@ Dagoberti

Fun Fact: 35% ist ungefähr die Staatsquote vom „kommunistischen“ China.

Deutschland hat ca. 50% und Frankreich um die 60%.

Wer gewinnt die Zukunft?

@ikkyu

Von der Realität null Ahnung, von Wirtschaft null Ahnung, im ideologischen Wolkenkukucksland beheimatet. Frankreich ist de facto pleite und fordert deshalb die Vergemeinschaftung der Schulden. Die deutschen sozialistischen Idioten sollen weiter die französischen Renten mit 80% des letzten Einkommens bezahlen. Man wartet auf ikkyu!

Interessant den Begriff „Überalterung“ darf man diskriminierend verwenden, der Begriff „Überfremdung“ nicht.

Wenn der Mensch ein Alter von 100 bis 120 Jahren erreichen sollte, liegt bei einem Durchschnittsalter von 49 Jahren eine Überalterung oder?

Junge Menschen, fremde Menschen tragen doch nicht automatisch sämtliche positive Eigenschaften und auch nicht sämtliche negative.

Die Dinge sind auch nicht unveränderlich. Als Beispiel in nahen Zukunft benötigen wir keine Gebärenden mehr, was eine neue Wirklichkeit erzeugen wird.

Hier werden Individuen in Gruppen zusammengefaßt. Nein, die Gruppen sind nicht homogen. Ich kann nicht eine Person durch eine andere tauschen. Eine junge Person ersetzt keine alte, eine ausländische keine einheimische. Die Politik zählt immer nur die Köpfe, Quantität statt Qualität.

Das ist realitätsfern. Wenn ich zurückblicke, wie haben sich meine einbringbaren Fähig- und Fertigkeiten verändert, wie wenig davon kann ich in meiner neuen Heimat einbringen.